“The sad duty of politics is to establish justice in a sinful world.”-Nieburhr

Putih

Reinhold Niebuhr, theolog Amerika itu, mengatakan demikian untuk siapa saja. Untuk mereka yang banyak protes di linimasa, kontestasi intelektual dengan argumen soal apa yang sebaiknya tak terjadi dalam hidup bernegara, atau yang dengan bangga berkata : pilih saya! Siapapun, termasuk pemira kita. Ia adalah sebuah tugas sedih: usaha menegakkan keadilan di dunia mahasiswa yang berdosa. Ada kekejian, kecurangan, atau kenyinyiran yang tak pernah hilang.

Syahdan, perjuangan atau pergulatan politik akan selalu ada dalam cacat. Seperti kata Goen, kita tak bisa menerima “politik sebagai panglima” bila di sana tak ada kebebasan lagi untuk mengakui cacat itu. Sehingga pertimbangan kalah dan menang menelan secara total seluruh sudut hidup kita, selama-lamanya. Mereka, perjuangan itu, terbentur pada keterbatasannya sendiri.

Pada titik tersebut, mereka yang mendaku intelektual kampus berhadapan dengan pertanyaan : pada apa kamu berpihak? Dengan itu ia memandang jabatan ketua sebagai sebuah tugas, bukan untuk sebuah ambisi apalagi mengisi CV. Ia bukan untuk duduk di tepi truk pusat suara, merasa harus bermartabat dengan sepasang toa dan ikat kepala. Ia tak berbeda dengan seorang mahasiswa yang ikut membantu Mbak-mbak Senja ketika dagangannya terguling di depan dema. bukan hanya untuk menyelamatkan jajanan seluruhnya, tapi juga karena ia terpanggil untuk tak menyebabkan anak yang dibawa si Mbak merasa malu.

Di tengah segala dosa dan kecacatannya, kita mesti siap kecewa. Sebab selalu ada saat untuk memilih : memihak dan bertindak-menolak bertindak dan memihak. Pada saat yang sama juga ada waktu untuk berdiri agak menjauh. Dengan geli, dengan penyesalan, terdakang dengan kesetiaan, terkadang dengan menjadi putih.

Maka bila aku memilih A hari ini, aku memilihnya dengan bersiap untuk kecewa. Aku juga memilihnya bukan untuk selama-lamanya. Aku hanya memilihnya sebagai sarana yang saat ini kurang cacat di antara yang amat cacat – sarana sementara untuk mencegah luka lagi, meskipun pencegahan itu tak pernah pasti.

Dagelan KTM

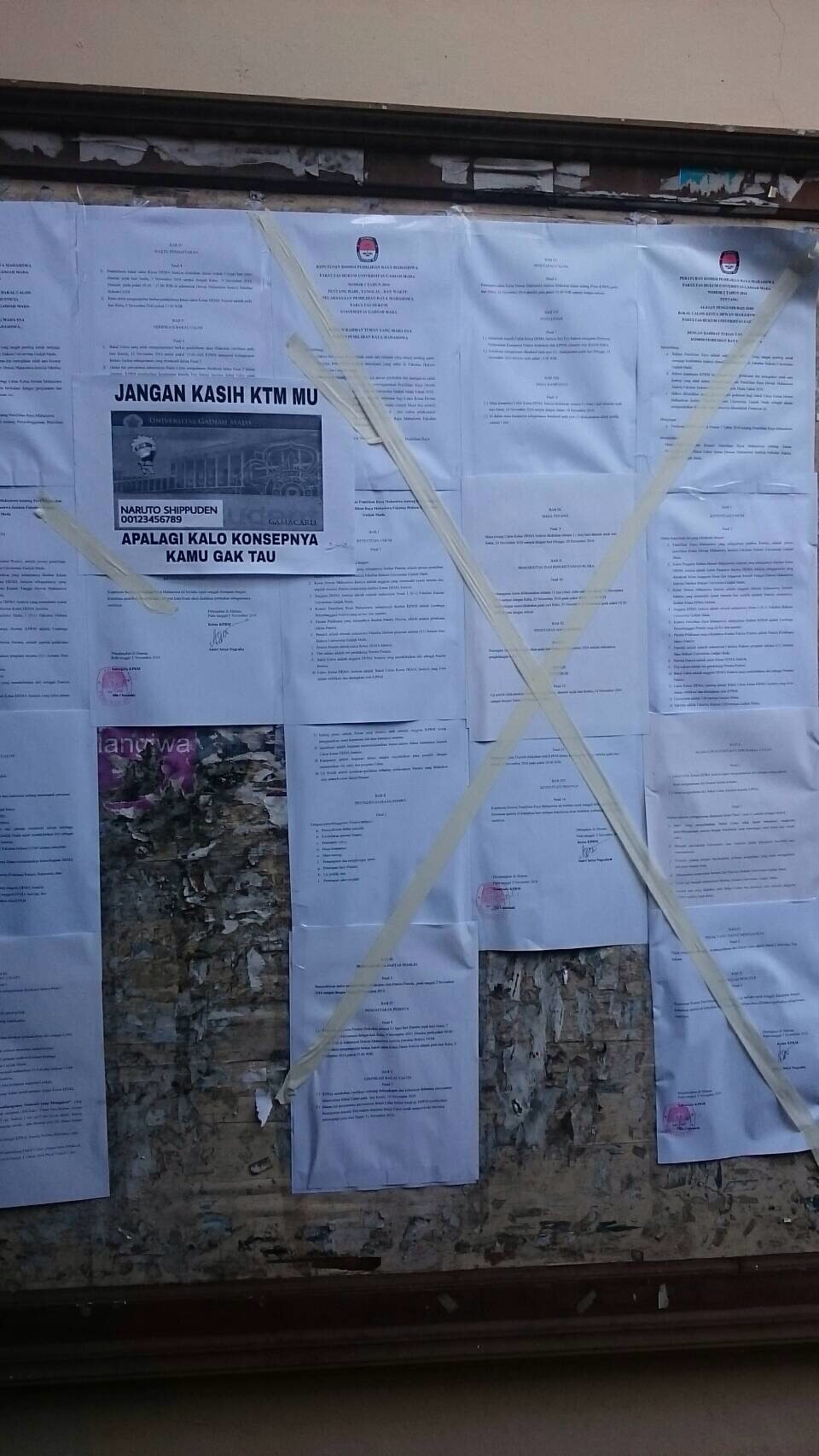

Para pemilih hadir sebagai penjudi yang bertaruh dengan masa depan yang tak pasti. Pada rentang waktu selanjutnya kita bisa dikecewakan, dikebiri, dilindas, bahkan dipuja-puji. Namun dengan mengambil jarak langsung dari pedalaman, ada mereka yang tak memihak sekaligus bertindak. Seperti pada lembaran-lembaran kertas rancangan peraturan pada papan pengumuman pemira tahun 2016. Sekian kertas itu dicoret dengan lakban membentuk huruf x besar. Ada seruan pada khalayak : jangan kasih kartu mahasiswamu!

Permintaan kartu tanda mahasiswa sebagai salah satu syarat administratif acap kali serampangan. Ia hanya sebatas kongko-kongko dan solidaritas seorang kawan. Padahal, menurut hematku, kesukarelaan macam itu mesti datang dari pemahaman, bukan sebatas iya dan silahkan. Mereka yang datang dan ikut serta (kecuali para pengikut pawai bayaran) menganggap benda dan manusia sebagai komoditi. Ruang dan waktu dihitung untuk dipertukarkan, sekaligus dikomunikasikan. Kerancuan ini seperti jadi angin lalu untuk kami mahasiswa baru. Yang tak tau apa-apa dan mudah ditohokan. “Begini dek, Abang..”

Semuanya akan menjadi panggung dagelan ketika ada calon-calon yang tak bakal punya kans tapi nekad, atau yang rapor masa-lalunya mengerikan tapi bicara sebagai bapak bangsa, atau seorang yang tak jelas kenapa gerangan ia maju: karena merasa diri mampu atau karena merasa diri keren? Walhasil, kalau para pesaing sendiri tak begitu jelas kenapa ikut bersaing, bukankah sebenarnya lebih baik mereka memilih kesibukan lain yang bermanfaat – misalnya jogging bersama DORA, atau lomba andong, atau kompetisi tari beksan Srikandi Suradewati?

Mungkin lebih baik kita berhenti masygul dan mencibir. Sebab ada satu sifat dalam pemilihan raya ini agaknya bisa menghibur para mahasiswa biasa yang prihatin: bagi kami yang tak tau apa apa, sang “gatotkaca”, sang “superman” dan lain-lain tak meyakinkan kita. Dan para pencoret peraturan itu hadir sebagai Guy Fawkes yang meledakan gedung parlemen Inggris abad 16 lalu. Selanjutnya ini jadi pembicaraan di warung kopi, sekretariat, dan stand urinal.

Ya kanda, selamat datang di karnaval kita! Merangkul pada setiap pertemuan yang saling menghibur, bahkan mengibul. Bahwa para aktor karnaval (calon, timses, dan para pencoret, juga saya sendiri) adalah cerminan : saat kata adalah lembing, hidup jadi perang yang percuma, dan kebenaran meninggalkan cacat. Akhirnya karnaval menyisakan monolog kebersungguh-sungguhan yang terseak-seak dalam tugas sedih.

Sebuah bentuk baru kehidupan sosial terbangun dalam karnaval. Dalam saatnya yang paling menggugah, sebuah karnaval adalah saling merangkul pada pertemuan yang saling menghibur. Ia melawan monolog kebersungguh-sungguhan – termasuk kebersungguhan para analis politik.

Akhirulkalam, kebenaran yang diletakan pada tataran universal itu seperti ufuk dan kaki langit. Ia bergerak antara “tercium-mencium”, “terlepas-melepas”, “tertangkap-menangkap”, “terkecoh-mengecoh”. Menjadi putih atau hitam, merasa kecewa atau harus iya-iya saja. Semakin kita mendekatinya semakin ia sendiri menjauh. Bahwa kesepakatan selalu ada pada ketidakbulatan. Politik, yang didaku jadi monopolinya orang sospol, juga selalu ada dalam cacat. Tak pelak pemira kita. Bahkan firman Allah pun selalu ada dalam waktu dan dalam cacat. Sebab manusia berpikir dan menafsir apa saja, akhirnya kata akan tetap jadi lembing. Dari kecacatan semacam itu, memunculkan ide yang betul saya amini :

“Jangan kasih KTM mu, apalagi kalau konsepnya kamu ga tau”

Oleh: Parasurama Sumber inspirasi: Goenawan Muhammad, Reinhold Niebuhr, dan Superman