Judul : Dalih Pembunuhan Massal: Gerakan 30 September dan Kudeta Suharto

Judul Asli : Pretext for Mass Murder: The September 30th Movement and Suharto’s Coup d’Etat in Indonesia

Penulis : John Roosa

Peresensi : Moses Parlindungan

Penerbit : Hasta Mitra

Tebal : xxiv+392 halaman

Sebelum membaca buku ini saya menempatkan diri sebagai seorang pembaca awam. Dalam hal ini awam tidak berarti buta total tentang adanya Gerakan 30 September (G-30S) di masa lalu. Saya dan juga kebanyakan masyarakat negeri ini yang segenerasi, paham betul tentang adanya peristiwa 1965, yang didengungkan dengan sangat masif, dilukiskan sebagai suatu perbuatan hina karena terjadi pembunuhan terhadap sekelompok perwira militer berjiwa patriot yang dilakukan dengan teramat keji oleh sebuah organisasi yang hinanya bukan main. Organisasi haram dengan palu arit hitam sebagai maskotnya yang menakutkan itu.

Bagaimana tidak, sejak kecil sejarah peristiwa tersebut telah dicucukkan kepada saya dalam berbagai media. Masih tersimpan dalam ingatan ketika saya tidak bisa tidur berhari-hari karena ketakutan, setelah mengikuti karyawisata ke Lubang Buaya bersama teman dan guru TK Tadika Puri Jakarta. Diorama-dioramanya yang pada saat itu terasa menakutkan. Penjelasan dari pemandu juga guru yang mendampingi yang pada saat itu kengeriannya begitu menjejal dalam pikiran. Tidak lupa film “Pengkhianatan Gerakan 30 September PKI” yang diputar pada akhir kunjungan kami kesana.

Beruntung saya kemudian tidak hidup dalam tahun-tahun propaganda Orde Baru, dimana “Rezim Suharto terus-menerus menanamkan peristiwa G-30S itu dalam pikiran masyarakat melalui semua alat propaganda negara: buku teks, monumen, nama jalan, film, museum, upacara peringatan, dan hari raya nasional” (hlm. 9). Film garapan Arifin C. Noer itu bahkan baru saya tonton kembali belasan tahun kemudian, di Sekre Biru Mahkamah pada masa awal berkuliah di FH UGM. Bukan dalam suasana represif ala Orde Baru tentunya.

Awam yang jadi ukuran saya sebagai modal untuk membaca buku ini adalah awam tentang narasi-narasi lain yang berkembang terkait siapa saja yang terlibat, mengapa terlibat, bagaimana bisa terjadi, dan yang paling penting, apa yang sebenarnya terjadi terkait peristiwa malam 30 September 1965. Membaca buah pikiran John Roosa dalam buku ini menjadi sebuah pengelanaan yang menantang rasa penasaran, menembus ruang dan waktu yang terbentang puluhan tahun antara waktu kejadian dengan masa saat saya membacanya.

Setiap bab dalam buku ini diawali dengan sebuah kutipan yang menjadi pengantar dalam memahami substansi yang terkandung di dalamnya. John Roosa cerdas dalam menyisipkan kutipan-kutipan tersebut, tanpa ada tendensi untuk memberikan kalimat kesimpulan yang justru tidak akan mengundang rasa penasaran sebelum membaca isi setiap babnya. Roosa mengutip Karl Marx sebagai pengawal Bab 1 (Kesemrawutan Fakta-Fakta), yakni “Jika ada bagian sejarah yang dicat kelabu di atas kelabu, inilah bagian itu. Orang-orang dan kejadian-kejadian tampak seperti kebalikan si Sclemihl, seperti bayang-bayang yang kehilangan tubuh.” Kutipan tersebut, jika disesuaikan dengan judul babnya, dapat diartikan bahwa fakta-fakta yang diketahui selama ini terkait peristiwa G-30S mungkin saling tumpang tindih; apa saja hal yang muncul ke permukaan justru tidak membuat pengungkapan kenyataan tentang peristiwa itu menjadi lebih terang. Dalam hal ini Roosa mencoba mengupayakan pengungkapan tersebut dengan membenturkan fakta-fakta yang selama ini diketahui publik dengan fakta yang ia temukan melalui penelitiannya. Begitu juga dengan isi bab-bab selanjutnya.

Pakem yang sama dilakukan Roosa dalam hal menimbulkan “terang” antara “kenyataan” yang sebetulnya tidak benar-benar “nyata”. Banyak fakta yang dipublikasikan kebanyakan dari pemerintah Orde baru malah bertentangan dengan hasil penelitian Roosa secara ilmiah, mengikuti alur kerja selayaknya seorang sejarawan. Formula Roosa ini menjadi kekuatan utama dalam buku ini, sehingga bagi mereka yang awam akan menikmati alur linier yang dibuat Roosa, meskipun beberapa di antaranya terkesan menyudutkan Rezim Suharto sebagai pihak yang paling bertanggungjawab atas “penyesatan” berbagai fakta terkait peristiwa G-30S.

Membaca buku ini dapat diibaratkan seperti sedang terhanyut dalam sebuah roman melelahkan yang penuh dengan intrik; ada protagonis maupun antagonis yang menjadi buah bibir utamanya. Roosa cukup berani dalam hal ini. Menyimpulkan bahwa Sjam (agen Biro Khusus PKI yang bertugas sebagai mata-mata PKI untuk Angkatan Darat) adalah seorang yang oportunis, licik, sombong, dan megalomaniak, atau Brigjen Supardjo (salah satu perwira yang terlibat dalam pelaksanaan G-30S) sebagai tokoh yang sebenarnya berhati mulia tetapi kemudian menjadi pesakitan karena “akal bulus” Sjam dalam melaksanakan tugas sebagai agen Biro Chusus, menjadi bukti keberanian Roosa dalam hal mencampuradukkan bukti sejarah dengan norma umum penulisan sastra: ada tokoh jahat, tokoh baik, dan tokoh pembantu. Adanya hal ini tidak serta merta mengurangi kesahihan bukti yang digunakan Roosa. Catatan kaki disertai penjelasannya menjadi bukti bahwa yang digunakan Roosa sebagai bahan dalam bukunya ini bukan semata-mata fantasi yang didapatkan melalui penerawangan satu malam saja.

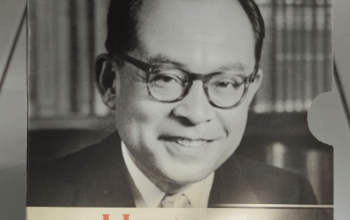

Banyak hal menarik lain yang dapat diketahui ketika membaca buku yang pada tahun 2007 silam terpilih sebagai salah satu dari tiga buku terbaik di bidang ilmu-ilmu sosial dalam International Convention of Asian Scholars ini. Di antaranya adalah terkait peran D.N. Aidit dalam perencanaan sampai dengan pelaksanaan G-30S, penyangkalan-penyangkalan yang dilayangkan oleh petinggi-petinggi PKI bahwa PKI tidak mendalangi G-30S, bagaimana hubungan antara Kudeta di Aljazair pada pertengahan tahun 1965 dengan niat Aidit melakukan revolusi, serta yang selama ini mengundang pertanyaan: hubungan Suharto dengan G-30-S sehingga ia menjadikannya sebagai dalih atas peristiwa pembunuhan massal terhadap mereka yang dituduh tersangkut PKI antara tahun 1965-1966.

Keawaman terkait peristiwa G-30S pulalah yang membuat buku ini terasa menyegarkan. Seperti yang dikemukakan Roosa terkait G-30S, bahwa peristiwa itu menjadi penting “hanya karena Suharto dan para perwira di sekitarnya pada awal Oktober 1965 memutuskan untuk membuat peristiwa itu menjadi penting” (hlm. 38), buku ini secara keseluruhan pun akan terasa penting mengingat notoire feiten bahwa PKI menjadi tokoh utama dalam peristiwa itu, tetapi dalam perkembangannya muncul fakta-fakta baru yang memunculkan pihak lain yang justru terbukti mendalangi G-30S. Bagi saya pribadi, “dalang” utama dalam membaca buku ini adalah keawaman itu sendiri.